社会福祉士は、病気や障がい、貧困などの影響により生活のしづらさを感じている方たちに対して自立した生活をするための支援を行う職業です。

現在、少子高齢化に伴い需要が高まっており、福祉や医療といった幅広い分野で高い専門性を求められる職業でもあります。

社会福祉士とはどのような資格か、また社会福祉士を目指すにはどうすればよいのかを知りたい方のために解説いたします。

社会福祉士とは

はじめに社会福祉士の仕事についてご案内いたします。混合されやすい、ソーシャルワーカーや医療ソーシャルワーカー(MSW)についても解説いたします。

社会福祉士とは

社会福祉士は1987年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」とともに誕生した国家資格です。

主に高齢者、障がい者、ひとり親家庭、経済的困窮者を対象とし、それぞれが自立的な生活を送るための相談や支援を行います。

社会福祉士は幅広い年齢層や状況に対応できる能力や高度な専門知識が求められます。

相談を受けたり支援したりといった実際の活動は社会福祉士の資格を持っていなくても行えますが、名称独占資格であるため国から認められていない限り資格名称(社会福祉士)を名乗ることはできません。

ソーシャルワーカーや医療ソーシャルワーカー(MSW)との違い

ソーシャルワーカーとの違い

社会福祉士はソーシャルワーカー(生活相談員)と混同されがちです。

理由は社会福祉士もソーシャルワーカーも「社会的福祉の観点から支援を行う」という点が共通しているからです。

ですがソーシャルワーカーは無資格でも「ソーシャルワーカー」と名乗ることができます。

ソーシャルワーカーと社会福祉士は業務内容が似ていても資格の有無が大きな違いとなります。

医療ソーシャルワーカー(MSW)との違い

医療ソーシャルワーカーとはMSW(Medical Social Worker)とも呼ばれ、ソーシャルワーカーのなかでも医療機関における福祉の専門職です。

こちらもソーシャルワーカー同様、資格がなくても従事することや名乗ることが可能です。

一般的な社会福祉士やソーシャルワーカーは医療、介護、福祉、教育など幅広い分野に対応しますが、医療ソーシャルワーカー(MSW)は医療機関に属して医療現場の福祉に対応します。

医療ソーシャルワーカー(MSW)は、病気や怪我により発生した経済的な悩みや心理負担を解決するため本人とその家族に支援を行います。

医療現場における福祉に対応するといっても、医療・社会制度の活用案内や入退院の調整、自宅の環境整備など幅広く対応します。

社会福祉士が活躍する職場

前述したように社会福祉士は非常に幅広い分野で活躍します。行政機関では市役所や保健所、児童相談所などが挙げられます。

ほかにも医療機関や高齢者施設、障がい者施設、スクールソーシャルワーカーとしての学校勤務、福祉に携わる一般企業に勤める方もいらっしゃいます。

このように幅広い分野で活かすためにも、専門知識も深く広いものを求められます。働きたい現場や分野が決まっている場合は、専門性を高めておくことが重要といえるでしょう。

社会福祉士資格の取得方法

社会福祉士資格の取得方法についてご案内いたします。

社会福祉士の資格を取得するには?

社会福祉士は福祉関連の国家資格です。国家資格を取得するためには国家試験に合格しなければなりません。

さらに国家試験もすべての人が受験可能ではありません。学歴や相談援助を実践した年数などの要件をクリアすることで試験を受けられます。

また、受験のチャンスは1年間に1回だけです。社会福祉士を目指す方々は年に1回の国家試験に向けて十分な対策をします。

受験資格を満たすには?

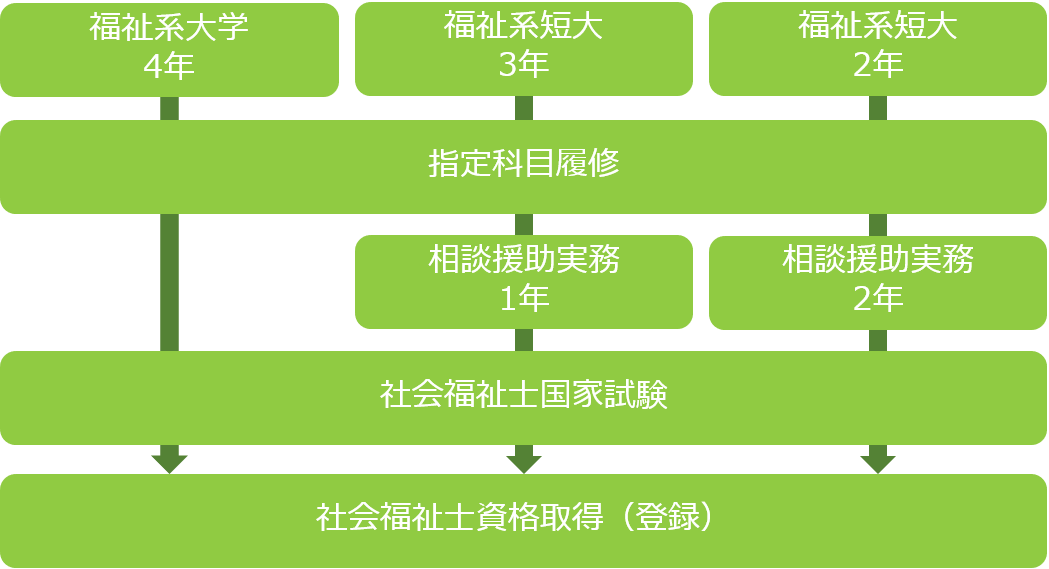

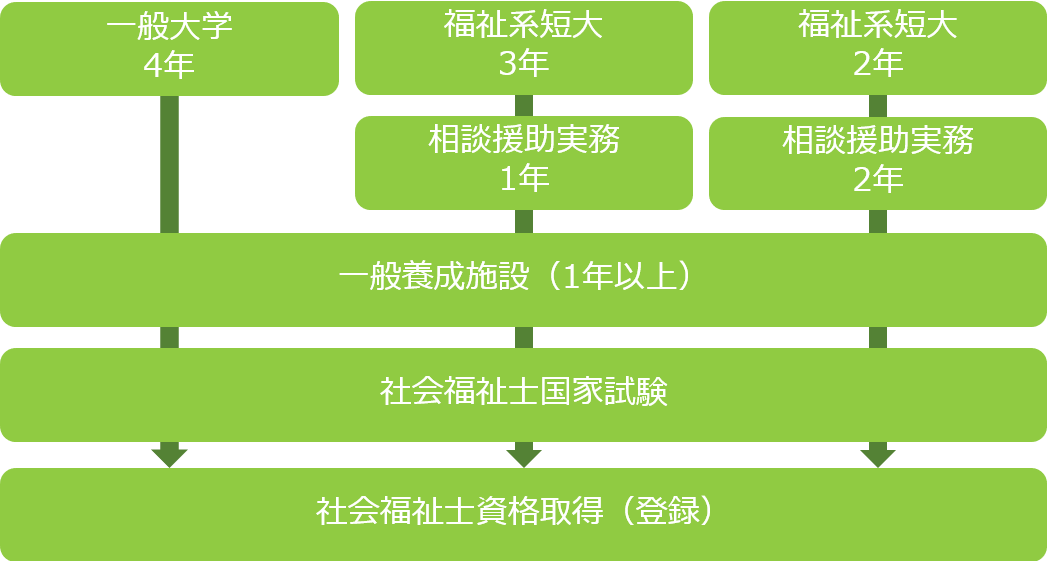

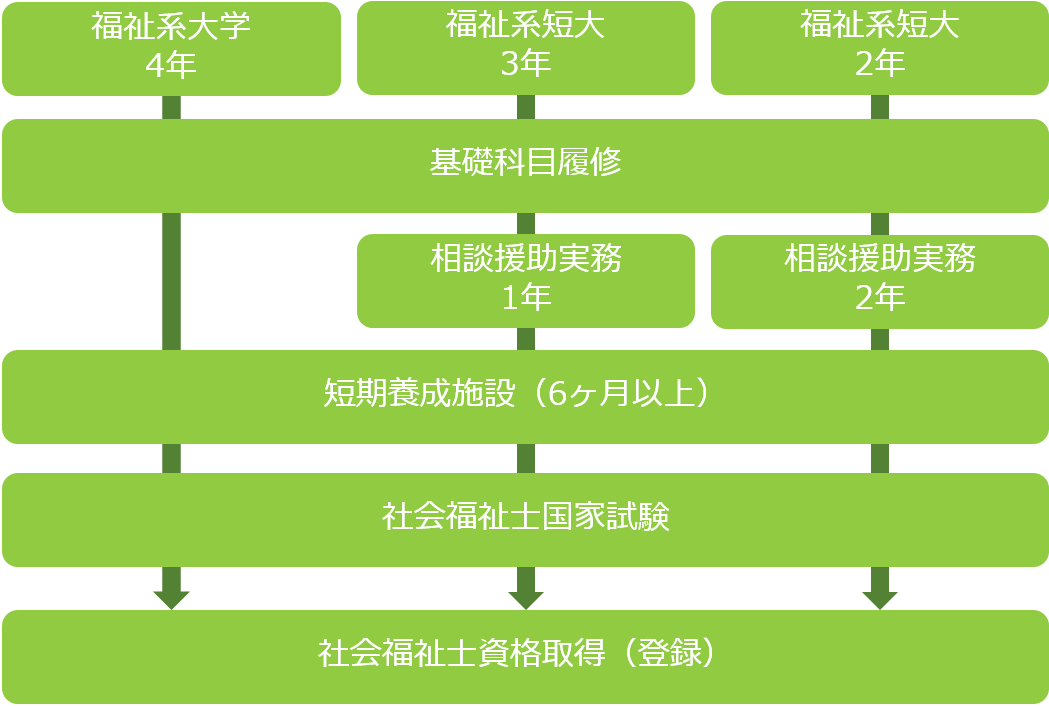

社会福祉士国家試験を受験するには、以下のルートで受験資格を満たす必要があります。

福祉系大学・短大

- 福祉系の4年制大学で指定科目を履修していること

- 福祉系短大で指定科目を履修し、1~2年の実務経験があること

指定科目は18科目あります。

| 指定科目 | |

| 1 | 人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システムのうち1科目 |

| 2 | 現代社会と福祉 |

| 3 | 社会調査の基礎 |

| 4 | 相談援助の基盤と専門職 |

| 5 | 相談援助の理論と方法 |

| 6 | 地域福祉の理論と方法 |

| 7 | 福祉行財政と福祉計画 |

| 8 | 福祉サービスの組織と経営 |

| 9 | 社会保障 |

| 10 | 高齢者に対する支援と介護保険制度 |

| 11 | 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 |

| 12 | 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 |

| 13 | 低所得者に対する支援と生活保護制度 |

| 14 | 保健医療サービス |

| 15 | 就労支援サービス、権利擁護と成年後見制度、更生保護制度のうち1科目 |

| 16 | 相談援助演習 |

| 17 | 相談援助実習指導 |

| 18 | 相談援助実習 |

※参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」

※参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「受験資格 指定科目」

一般養成施設

- 福祉系以外の4年制大学を卒業し1年~2年以上一般養成施設に通っていること

- 福祉系以外の短大を卒業し1~2年の実務経験を経た後、一般養成施設に通っていること

- 4年以上の実務経験があり、一般養成施設に通っていること

※参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」

短期養成施設

- 福祉系の4年制大学で基礎科目を履修し、短期養成施設に通っていること

- 福祉系短大で基礎科目を履修し、1~2年以上の実務経験を経た後、短期養成施設に通っていること

- 社会福祉主事養成機関に2年以上通い、2年以上の実務経験を経た後、短期養成施設に通っていること

- 児童福祉司・身体障がい者福祉司・査察指導員・知的障がい者福祉司・老人福祉指導主事として4年以上の実務経験があり、短期養成施設に通っていること

基礎科目は12科目あります。

| 基礎科目 | |

| 1 | 人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システム のうち1科目 |

| 2 | 社会調査の基礎 |

| 3 | 相談援助の基盤と専門職 |

| 4 | 福祉行財政と福祉計画 |

| 5 | 福祉サービスの組織と経営 |

| 6 | 社会保障 |

| 7 | 高齢者に対する支援と介護保険制度 |

| 8 | 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 |

| 9 | 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 |

| 10 | 低所得者に対する支援と生活保護制度 |

| 11 | 保健医療サービス |

| 12 | 就労支援サービス、権利擁護と成年後見制度、更生保護制度のうち1科目 |

※参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」

※参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「受験資格 基礎科目」

最短で受験資格を得られるのは、4年制の福祉系大学で指定科目を履修する方法です。この方法であれば、大学卒業と同時に受験資格を得ることができます。

社会福祉士国家試験の受験要項は頻繁に改正されていますので、受験を考えている場合は「公益社団法人 社会福祉振興・試験センター」で必ず受験年度の要件に変更がないか確認しておきましょう。

働きながら資格取得を目指す場合

社会福祉士の資格取得を目指せる大学では通信制度を設けているところもあります。通信制なら働きながら勉強することができます。

現場で実務経験を積みながら受験資格を得る方法では、学費が必要ない分費用を抑えることができます。

社会福祉士国家試験はとても難易度が高く、働きながら勉強をするのは容易ではありません。

出勤時間や休憩時間を暗記する時間をつくったり、帰宅してからゆっくり問題を回答するなど勉強方法にも工夫しましょう。

第34回 社会福祉士国家試験の概要

| 第34回 社会福祉士国家試験 | |

| 試験日 | 令和4年2月上旬。(予定) |

| 試験科目 | ●筆記試験(予定) 人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システム、現代社会と福祉、地域福祉の理論と方法、福祉行財政と福祉計画、社会保障、障害者に対する支援と障害者自立支援制度、低所得者に対する支援と生活保護制度、保健医療サービス、 権利擁護と成年後見制度、社会調査の基礎、相談援助の基盤と専門職、相談援助の理論と方法、福祉サービスの組織と経営、高齢者に対する支援と介護保険制度、児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度、就労支援サービス、更生保護制度。 |

| 受験場所 | ●受験場所(予定) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県。 |

| 申込受付期間 | 令和3年9月上旬から10月上旬。(予定) |

| 受験手数料 | 未定。 |

| 合格発表日 | 未定。 |

※参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験 試験概要」

※留意事項:未定の部分が多いため、詳細は、公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験 試験概要」を確認しましょう。

社会福祉士の国家試験合格率

令和4年の社会福祉士国家試験の合格率は31.1%でした。

社会福祉士の国家試験は難易度が高いと言われています。同じく福祉専門職の国家資格である介護福祉士と比べてみましょう。同年の介護福祉士国家試験合格率は72.3%(※2)でした。

社会福祉士の国家試験合格率は例年30%前後となっています。介護福祉士の合格率の半分以下となっており、社会福祉士国家試験の難易度が高いことが分かります。

社会福祉士国家試験の内容と合格基準

国家試験の合格基準は次になります。

・すべての科目で1点以上得点する

・総得点の60%を基準に問題の難易度により補正した点数以上の得点である

このように総合点数にあわせて、全ての科目で得点しなければならないのが試験の難易度を高くしている要因の1つと考えられます。さらに、医療保険や介護保険をはじめとする数多くの法改正に対応して、情報を常にアップグレードしなければなりません。そのため、勉強は最新の制度改正を反映した参考書と問題集を使用するとよいでしょう

実務経験について

実務経験として認められる現場は定められています。たとえば、児童相談所の相談員、特別養護老人ホームの相談指導員や生活指導員が該当します。

社会福祉士が活躍する分野は多く、実務経験をどこで積むかによって試験に合格した後の職場が決まることも少なくありません。

実務経験を積む現場は、将来自分が活躍を希望する分野を選びましょう。

その際、社会福祉士としての受験資格を得ることを目的にするのではなく、実際に困っている方々を支援するためということを意識しておくことが大切です。

支援制度について

ハローワークの専門実践教育訓練給付金制度には社会福祉士の資格取得も含まれています。

制度を活用すれば、学費の最大70%が還付されます。

受給のための要件として「雇用保険に3年以上加入していること」と「社会福祉士養成機関受講1ヶ月前にハローワークで所定の手続きを行うこと」が必要になります。

社会福祉士資格を取得するメリット

社会福祉士の資格を取得するメリットについて5つご紹介いたします。

国家資格のため信頼性が高い

国家資格である社会福祉士は信頼性の高い職種です。社会福祉士国家試験の合格率は30%未満と難易度が高く、資格を取得していることで能力の高さや深い専門知識持っていることが証明されます。

知識やコミュニケーション能力を身に着けられる

社会福祉士は専門的な知識はもちろん、優れたコミュニケーション能力も必要です。

話しやすい雰囲気づくりや心配りといった細かい部分が磨かれると、私生活でも円満な人間関係が築きやすくなるというメリットがあります。

社会福祉士の資格手当

社会福祉士は国家資格であるため、資格手当を受けられることが多くあります。職場や業種によって異なりますが、平均給与額は高い傾向にあります。

給与面が良い点も活躍の場が広いことに加えて社会福祉士の資格をとる大きなメリットといえます。

活躍の場が広い

介護現場では相談業務と介護業務を兼務したり、公立施設では公務員として働いたり、医療機関では医療に関する知識を身につけるなど、職場によってプラスアルファの知識や技術を身につけることができます。

独立開業などキャリアアップが目指せる

社会福祉士としての実績を積んだ後、事務所を設立してフリーの社会福祉士としてキャリアアップすることも可能です。

組織に属さないため、自分の能力ややる気次第で仕事の幅が広がります。独立することで、児童福祉分野と障がい者福祉分野を掛け持ちすることで、より多くの支援活動を行うことができるでしょう。

まとめ

社会福祉士は難易度の高い資格ですが、必要とされる現場が多くあることから今後も需要のある資格です。

多くの人を手助けしたいという情熱がある方に向いている仕事なので、是非社会福祉士を目指してみませんか。

介護の転職活動では、事業所選びに失敗してしまうケースや面接時に提示された給与と入社後の給与が違うなど早期離職につながる事例が多々あります。