介護保険制度では、要介護や要支援の方をどのような仕組みで支えているのでしょうか。サービスの内容についてなんとなくわかっていても、制度のそのほかの内容まではわからない方もいるかもしれません。もし、制度の全体が理解できれば、周りの人に自信を持って介護保険制度について説明できるでしょう。そこで本記事では、介護保険制度の仕組みや利用方法、サービスの種類について解説します。

介護保険制度の仕組みとは

まずは、介護保険制度の目的や設立の背景、基本的な考え方などについて解説します。

介護が必要な高齢者をみんなで支えあう制度

介護保険制度は、家族の介護負担を減らし、社会全体で高齢者を支えるための制度です。設立の背景は、介護問題を社会が許容できる範囲をこえてしまったことが原因と言えます。昔の日本は家族が親を介護し、家族が介護できないような状態になると、病院に入院する社会的入院が一般的でした。しかし、以下のような問題が、社会問題としてクローズアップされるようになったのです。

・介護ニーズの増加:介護を必要とする高齢者の増加、介護期間の長期化など

・社会構造の変化:核家族化、介護家族の高齢化など

・高齢者福祉制度の限界:老人医療費の増大、介護施設の不足

上記の問題が要因となって、介護保険法が1997年に制定、2000年に施行され、介護保険制度が設立されたのです。なお、原則として同制度の利用は65歳から、介護保険料の負担は40歳からとなっています。

制度の基本的な考えとは

介護保険制度には、自立支援・利用者本位・社会保険方式という基本的な考えがあります。この基本的な考えの詳細は以下のとおりです。

・自立支援:高齢者の自立をうながするように支援する

・利用者本位:多くの事業主体・サービスから利用者自身が選択できる

・社会保険方式:40歳以上の方から介護保険料を徴収し、介護が必要な方にサービスを提供する

上記の基本的な考えをふまえ同制度が運用されています。

第1号被保険者と第2号被保険者の違いは

介護保険制度では、市区町村が保険者、40歳以上の方が被保険者です。被保険者は以下のように第1号と第2号に分かれています。

| 第1号 | 第2号 | |

| 対象者 | 65歳以上の方 | 0~64歳で医療保険加入している方 |

| サービス利用条件 | 要介護・要支援状態 | 特定疾病を原因とする要介護・要支援状態 |

| 保険料納付方法 | 原則、市町村が年金から天引き | 医療保険者が徴収(医療保険とともに) |

なお、特定疾病とは、がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症などの、老化が原因で発症する16種類の疾病です。

ここまでは、介護保険制度の目的や設立の背景、基本的な考え、被保険者などについて解説してきました。次章ではサービスの利用の仕方について解説します。

介護保険制度の利用の仕方

どのようにすれば介護保険制度のサービスを利用できるのでしょうか。ここでは、サービスの利用の仕方について解説します。

要介護・要支援認定されないと介護保険制度は利用できない

介護保険制度のサービスを利用するためには、要介護・要支援に認定されなければなりません。なぜなら、要介護・要支援の認定によって介護が必要な方と判断されるからです。要介護と要支援の状態の特徴は以下のとおりです。

・要介護状態:つねに介護が必要な状態。寝たきりや認知症など

・要支援状態:家事や身支度などの日常生活で支援が必要。介護予防サービスが効果的

実際にサービスを利用する場合は、個人の所得によって利用料の1割・2割・3割のどれかを負担する仕組みになっています。要介護・要支援の認定申請については後ほど解説します。

要介護・要支援の申請から認定までの流れ

ここでは、申請から認定までの流れについてみていきましょう。

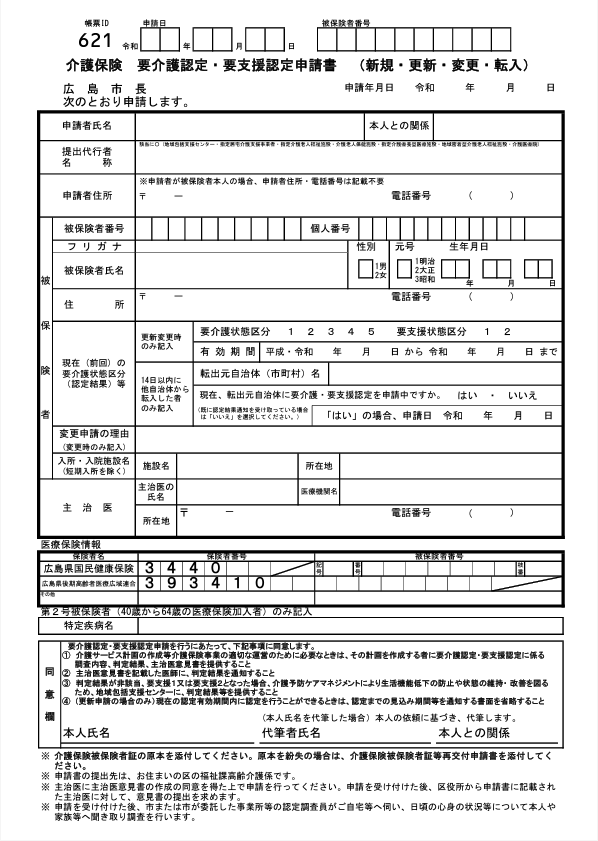

まず、以下のような申請書によって要介護や要支援に認定されるための申請をします。

※参考: 広島市役所「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書」

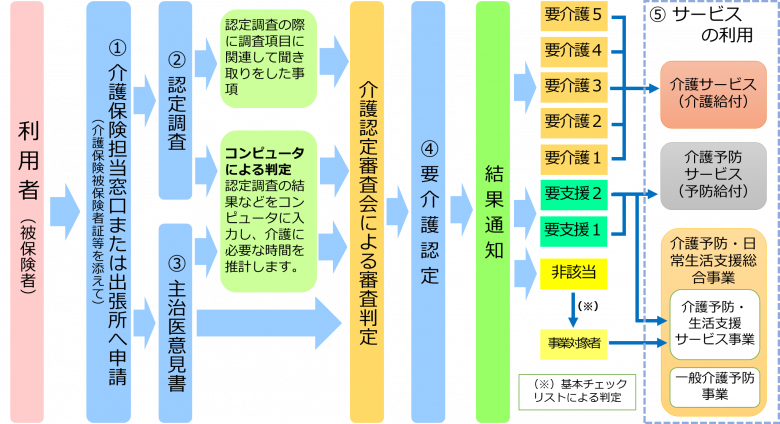

申請を受けた市区町村は、認定調査員が申請者のもとへ訪問し、聞き取りによって心身の状況調査をします。また、申請者の主治医に主治医意見書を作成してもらいます。そして、それら二つをコンピュータで判定するのです(一次判定)。その後、介護認定審査会で、一次判定の結果と認定調査員の調査結果、主治医意見書を判断材料とし、要支援・要介護に該当するか審査をします(二次判定)。そして、審査結果を市区町村が申請者へ通知します。

※参考: 広島市役所「要介護認定申請からサービス利用までの流れ」

ケアプランを作成しサービスを選択する

実際にサービスを利用するときは、ケアプランを作成する必要があります。ケアプランには、サービスを利用する方の課題分析の結果や、援助方針、長期・短期目標などとともに、サービスを利用する曜日などの記載が必要です。通常はケアマネジャーと呼ばれている介護支援専門員がケアプランを作成します。なお、ケアプランを作成するケアマネジャーは、サービスを提供してくれる事業者への連絡や調整もしてくれます。

ここまで、介護保険制度の概要や利用方法について解説してきました。次章では同制度のサービスの種類について解説します。

どのような介護保険サービスがあるのか

最後は、介護保険制度のサービスについて解説します。同制度では、内容は同じでも要介護者と要支援者によってサービスの名称が分かれていて、要支援者向けのサービスには「介護予防」という言葉がつきます。なお、同制度には、以下で解説するサービスのほかに、ケアプランを作成する居宅介護支援・介護予防支援や、居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修などもあります。

自宅にいる方が利用する居宅サービス・介護予防サービス

居宅サービスと介護予防サービスは、自宅に住んでいる方が利用するサービスのカテゴリーです。両カテゴリーには以下のようなサービスがあります。

【居宅サービス】

・訪問サービス:訪問介護・訪問看護・訪問入浴

・通所サービス:通所介護・通所リハビリテーション

・短期入所サービス:短期入所生活介護・短期入所療養介護

【介護予防サービス】

・訪問サービス:介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護

・通所サービス:介護予防通所リハビリテーション

・短期入所サービス:介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護

どれも自宅で生活する要介護・要支援者にとって必要なサービスと言えます。

介護施設に入所する施設サービス

施設サービスは、以下の介護保険施設に入所するサービスのカテゴリーです。

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設※2024年3月に廃止

・介護医療院

比較的に要介護度の重い方が利用します。

地域の特性を踏まえた地域密着型サービス・地域密着型予防サービス

地域密着型サービスと地域密着型予防サービスは、地域の実情を踏まえたサービスのカテゴリーで、以下のようなサービスがあります。

【地域密着型サービス】

・地域密着型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

【地域密着型介護予防サービス】

・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護

小多機やグループホームという通称がある小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護も、両カテゴリーに該当します。

介護保険制度を理解して高齢者をみんなで支えよう

介護保険制度は、社会全体で高齢者を支えるために設立されました。制度の基本的な考えとしては、自立支援・利用者本位・社会保険方式があります。サービスを利用するためには、申請をして要介護・要支援の認定や、ケアプランの作成が必要です。介護保険制度のサービスには、自宅に住んでいる方が利用するサービスや、介護保険施設に入所して利用するサービス、市区町村の実情を踏まえたサービスなどがあります。