介護福祉士は多職種連携で中心的な役割を担う存在です。多職種連携はチームケアに必要な考え方です。そこで、この記事では、なぜ多職種連携で介護福祉士が中心的役割を担うのかを、チームの機能やチームリーダーとしての資質などの視点から解説します。介護における多職種連携をスムーズにするためにも、介護福祉士の方はぜひこの記事をお読みください。

チームケアには多職種連携が必要

チームケアは多職種が介護にかかわることです。その前提としては多職種の連携が必要と言えます。ここでは多職種連携やチームの機能、リーダーの必要性について解説します。

介護の多職種連携とは

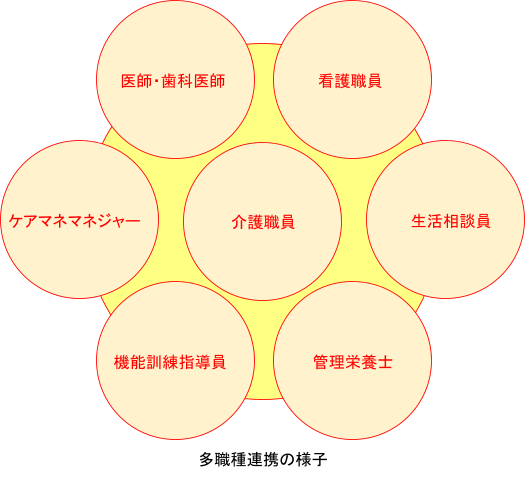

利用者の介護には多職種連携が必要です。介護の現場では介護職員だけではなく様々な専門職がかかわっているためです。介護現場では介護職員以外に以下の専門職が利用者にかかわっています。

・医師・歯科医師

・看護職員

・機能訓練指導員

・管理栄養士

・生活相談員

・ケアマネジャー

そして、利用者の介護のために上記の専門職が下図のように連携します。

また、令和3年度の介護報酬改定では、リハビリテーション・機能訓練や口腔、栄養の取り組みでの連携と強化が必要になりました。このように介護現場だけではなく、介護報酬の視点からも多職種連携が必要になってきています。

一人ではなくチームで介護をしている

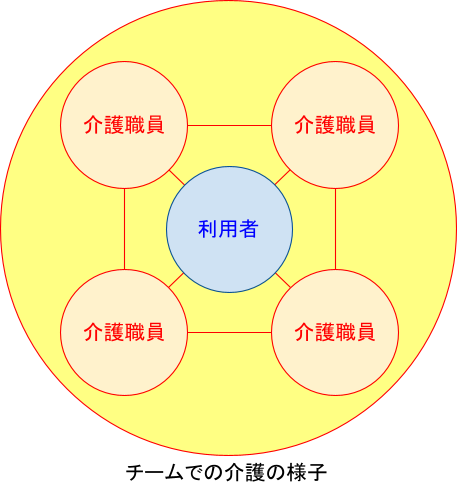

介護現場では一人の介護職員が利用者を介護しているのではありません。利用者を下図のようにチームで介護しています。

ケアプランに沿って一人ひとりの利用者を介護職員のチームで介護します。もし、介護職員が別々の考えで介護すると、利用者に効率的・効果的な介護サービスを提供できません。結果的には、利用者の心身機能の低下を招く危険性も考えられます。チームが機能することで効率的・効果的な介護サービスを利用者に提供できるのです。

チームにはリーダーが必要!

チームで介護するためにはリーダーが必要です。リーダーがチームをまとめないと、介護職員一人ひとりが別々の行動をしてしまい、チームとして機能しないためです。

介護現場にはユニットリーダーや、主任、係長などの様々な名称のリーダーがいます。これは介護現場に限ったことではなく、一般的な職場においても同様です。これらのリーダーが職員をまとめることでチームが機能し、初めて効率的・効果的な行動ができ多職種連携も機能します。そして、介護現場でリーダーとしてチームをまとめ、多職種連携の中心になる者として、知識やスキル、経験などを備えた介護福祉士が適任と言えます。

次章では多職種連携の中心に介護福祉士がふさわしい理由を解説します。

介護福祉士が多職種連携の中心になれる理由とは

ここでは、介護福祉士が多職種連携の中心になれる理由を、知識やスキル、マネジメント力などの点から解説します。

介護福祉士国家試験に合格した理解力と介護の知識がある

介護福祉士は、多職種連携の中心に必要な介護の理解力と知識が豊富です。なぜなら、介護の理解力と介護の知識が必要な介護福祉士国家試験に合格しているためです。

介護福祉士国家試験では、筆記試験や実技試験に合格するだけの理解力と知識が求められます。合格率が70%程度と比較的難易度が低い資格試験と思われがちですが、介護の理解力と知識がない受験生は合格できない試験です。国家試験合格という客観的指標から見ても、介護福祉士は多職種連携の中心になれると言えます。

多職種連携に必要な介護の経験とスキルが豊富

多くの介護福祉士は介護の経験やスキルが豊富にあります。なぜなら、介護福祉士国家試験の受験ルートによっても違いはありますが、介護の経験やスキルのある方が同国家試験を受験しているからです。

多くの方が受験する同試験の実務経験ルートは、「実務者研修修了+実務経験3年以上」といった受験資格が必要です。受験資格から判断しても、同試験に合格した介護福祉士は介護の経験とスキルが備わっていると言えます。

また、厚生労働省の福祉人材確保専門委員会は、多職職種連携の中心やチームのリーダーに介護福祉士が適していると考えています。

チームの中心になれるマネジメント力

介護福祉士はチームをまとめるマネジメント力が備わっています。なぜなら、介護の豊富な経験があり自然にマネジメント力が身につくためです。

チームを機能させるためには、チームのマネジメントが必要です。マネジメントする項目としては以下のようなものがあります。

・介護現場の管理

・チーム内の介護職員のフォロー

・多職種から利用者に対しての情報収集・共有

・グループ内での情報収集・共有

上記項目を実践するためには、利用者の把握力や業務対応力、自職種・多職種との連携力などが必要です。介護福祉士はマネジメントされる側や中堅介護職員などの経験があり、チーム全体も把握しています。これらの経験から上記のマネジメントをスムーズに行えます。

最後に、次章で多職種連携をスムーズに行う方法を解説します。

多職種連携をスムーズにする方法とは

多職種連携はただ行うだけでは機能しません。スムーズに行う必要があり、そのためには介護職員のチームがスムーズに機能する必要があるのです。

チームに必要な役割と情報共有

多職種連携をスムーズにする方法の一つ目は、チームの役割の明確化と情報共有です。役割の明確化と情報共有で、職員が日々の業務で迷わなくなり必要な情報が届くだけではなく発信しやすくなるためです。

チーム内の役割を明確にすることで、自分や他の介護職員が何を担当しているかがわかります。逆に役割が明確になっていないと、一人ひとりが好き勝手に行動したり何もしなくなったりする原因になりかねません。

さらに、役割分担により情報の行き先が明確になるだけではなく、役割を担っている介護職員からチーム内に情報が共有されます。このようにチーム内での役割分担と情報共有により、チームが機能することで多職種連携がスムーズにできます。

チームとしての意思統一ができているか

多職種連携をスムーズにする方法の二つ目は、チームとしての意思統一をして行動することです。意思統一をして行動することで利用者への一貫した介護ができるためです。

チーム内の介護職員は年歴や経歴、知識、スキルなどが異なることが一般的です。考え方の異なる介護職員のチーム内で、抽象的な表現で介護方針や業務内容などを決めても、一人ひとりが異なった認識をするリスクがあります。介護方針や業務内容などを決める際は、「〇回」や「誰が何を」などのように具体的な表現を使って意思統一をして、同じ考えで同じ方向へ行動することが必要です。

また、自分たち介護職員と医師や看護職員などの業務内容の統一的な理解も多職種連携には必要です。自職種と他職種の業務内容の統一的な理解ができていないと、連携が難しくなるためです。このようにチーム内で意思統一をした行動により多職種連携がスムーズに機能します。

介護福祉士が中心になって多職種連携を実現させる

介護福祉士は多職種連携の中心を担う存在です。利用者の介護や多職種連携は、介護職員が単独で行うのではなくチームで行う必要があり、そのリーダーには介護福祉士が適任です。リーダーとして適任な理由は、介護の知識やスキル、マネジメント力などが備わっていることです。また、多職種連携をスムーズにする方法には、チーム内の役割分担・情報共有とチームとしての意思統一が必要です。介護福祉士がリーダーの多職種連携を実現させましょう。