ICFは「説明を聞いてもピンと来ない」「どう活用すればいいのか分からない」など難しいイメージがありませんか。

ICFの仕組みを理解すると利用者の全体が把握でき、情報共有・計画書作成・アセスメントなどに活用できます。本記事で、ICFについて分かりやすく紹介するので参考にしてみてくださいね。

ICF(国際生活機能分類)とは?

ICF(国際生活機能分類)とは、その人の健康状態・生活環境の状況から制度や社会資源まで分類したものです。生活上の問題は障害者や高齢者だけでなく、誰でも起こること「全ての人に関する分類」と位置づけられています。

ではICFの目的は何があるのでしょうか。

ICFの目的

目的は、ICFを通してその人の全体像の捉え方・考え方・見方などを誰もが共通してみれることです。つまりその人の「生きることの全体像が誰もが分かる」ということです。

ICFに分類すると、全体像・個別性、サービスの効果などその人のいきることが表せます。

厚生労働省は、ICFの目的は以下の通りと述べています。

・健康に関する状況、健康に影響する因子を深く理解するため

・健康に関する共通言語の確立で、様々な関係者間のコミュニケーションを改善

・国、専門分野、サービス分野、立場、時期などの違いを超えたデータの比較

※参考: 厚生労働省「ICF目的:「生きることの全体像」についての「共通言語」」

病気や障害からどんな影響を受けているのか理解ができたり、情報共有やデータの比較など様々な分野で活用されます。

それでは続けて、次の章では構成について詳しく見ていきましょう。

ICFの構成

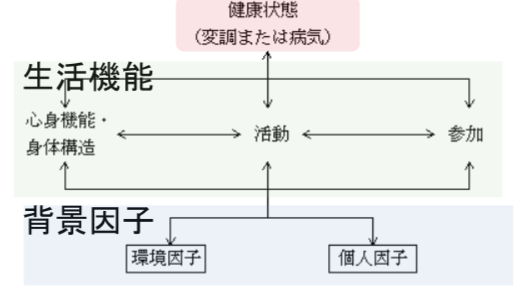

構成要素は以下の通りです。

※参考: 厚生労働省「「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)

ICFは、【健康状態】【生活機能】【背景因子】と3つに分類されています。

表の見方は、矢印の左右・上下の向きは関係なくそれぞれの項目がお互いに影響を受けています。影響は、マイナス面もあればプラス面もあり、内容や程度は人それぞれに違うので、どの項目がどの項目に影響しているのか理解し把握することが大切です。

各項目がどのような内容なのか見ていきましょう。

健康状態

健康状態には、その人のケガや病気、さらに妊娠やストレス、肥満、加齢も含まれます。

生活機能

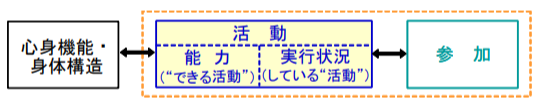

生活機能は、心身機能・身体構造・活動・参加の3つに分かれ、各項目を見ることで「人間全体」を見れます。生活機能はICFの中心となる項目なので、内容をご紹介します。

心身機能・身体構造

心身機能とは、視覚・触覚・味覚・内臓の動き・手足の動き・精神面など生命の維持に関係することです。身体構造は体の仕組みのことで、手の動き、足の動きなど体の構造を表しています。2つの項目は生きていく上で必要な機能なので「生物レベル」とも呼ばれます。

活動

活動とは、人が生活をする上で必要な行為です。例えば、歩く・座る・食事・入浴・トイレのADL動作から家事・趣味・老人会への参加など社会生活に必要な行為がすべて含まれます。ここで大事なのは、【できる活動】と【している活動】の2つ面を分け捉えることです。

参加

参加とは、家庭や社会に属して、そこで役割を果たしてるということです。例えば、職場での会社員としての役割・家庭での父親や母親としての役割です。家庭や会社だけでなく、趣味やサークル、文化的、政治的な集まりに参加するなども含まれます。

背景因子

背景因子は【環境因子】と【個人因子】の2つに分類され、生活機能低下の原因となります。それぞれ、どのような因子なのか詳しくみていきましょう。

環境因子

その人の周りを取り巻き、何かしら関係があり影響を与えることが環境因子です。環境因子は以下の3つの項目に分かれます。

| 物的環境 | 建物・住宅の構造・道路・公共交通機関など |

| 人的環境 | 家族・友達・職場の人 社会の価値観(社会的弱者などに対しての扱い方) |

| 制度的環境 | 医療・介護・教育・法律・制度など |

個人因子

個人因子とは「他の人と違って特別に目立つこと」を意味するので、個性に近いです。

具体的には、年齢・性別・生活歴・価値観・ライフスタイル・困難に対して解決する方法などがあります。

近年では「個性」は、どの分野でも尊重しなければならない重要な存在となっています。

では、なぜこのICFができたのでしょうか。できた背景にはICIDHとう考えが関わっています。次の章ではICFができた背景とICIDHについて解説します。

ICFができた背景

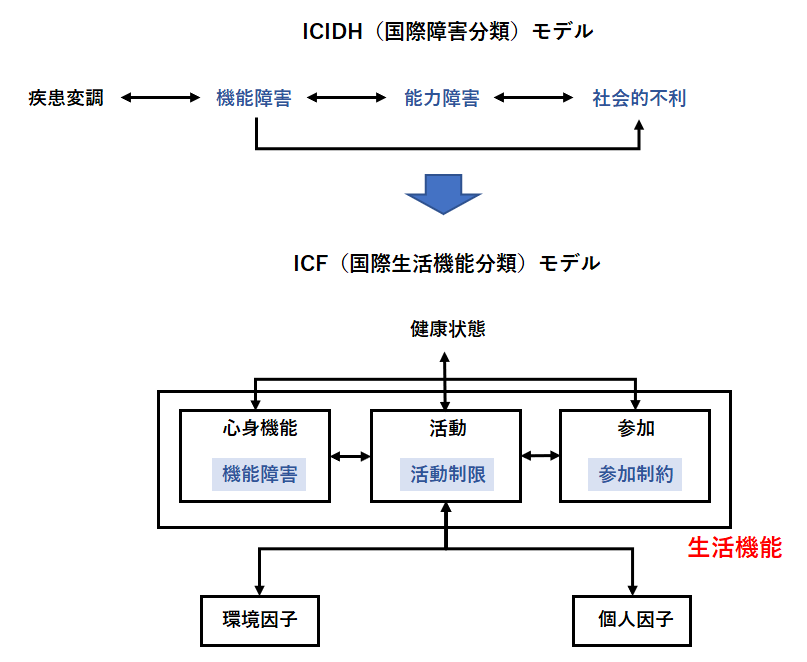

障害の側面しか着目できないICIDHの問題に対する解決法としてICFができました。

ICIDHを知ることで、ICFの理解が深まるので次の章ではICIDHについてご紹介します。

ICIDHとは?考え方について

ICIDHは1980年WHOが提唱し、病気だけでなくその人の生活や人生の問題を含めて障害として捉える考え方です。

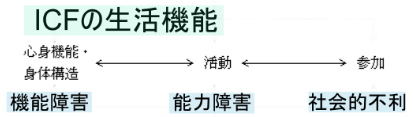

そしてこの障害を、【機能障害】→【能力障害】→【社会的不利】の3つの段階に分けています。

※参考: 厚生労働省「ICF目的:「生きることの全体像」についての「共通言語」」

この3つの段階がICFの生活機能と同じ内容を示しています。

| ICIDH | ICF |

| 機能障害 | 心身機能に障害がある |

| 能力障害 | 活動に制限がある |

| 社会的不利 | 参加に制約がある |

3つの段階に分けることで【機能障害】があっても【能力障害】を解決することができる。また、【能力障害】があっても【社会的不利】はを解決できるという考え方は、当時新しい発見でした。

しかし、生活上の問題点は病気をした結果としてかみていないことや、環境や社会的な要素が含まれていないなどの問題がありました。

要するにICIDHは、マイナスの側面しかみえないので、2001年に新たにICFを提唱したのです。

では、この2つの大きな違いはどこにあるのでしょうか。

ICFとICIDHの違い

ICIDHは、病気や障害のマイナス面しか見ないのに対して、ICFは生活機能を中心にマイナス面とプラスの面の両方を見ていくという違いがあります。

また、ICFには下記の図のように【健康状態】と【背景因子】が追加されており、ここも大きな違いです。

※参考: 厚生労働省「ICF目的:「生きることの全体像」についての「共通言語」」

続いては介護現場での活用方法をご紹介します。

介護現場でのICFの活用方法は

介護現場でICFを活用する方法は、以下の時に使用すると役に立ちます。

・アセスメントや介護サービスの立案時

・情報を共有する時

・何が問題でどこを解決すればいいのか情報を整理するとき

ICFを活用するポイントとしては、全体的にバランスよくみることが大切です。そのためには、ICFには【相互依存性】と【相対的独立性】があることを理解しましょう。

| 相互依存性 | ICFの各項目がお互いに影響を受けること |

| 相対的独立性 | ICFの各項目にはレベルや独自性があるので、他の影響ですべては決まらないこと |

また、生活機能の3つのレベルの一つ活動は【できる活動】【している活動】に分けて考え、この2つの差を考えることでヒントが得られます。

※参考: 厚生労働省「ICF目的:「生きることの全体像」についての「共通言語」」

まとめ

ICFは利用者の全体像や個別性が見えやすいので、問題点や解決法が分からない時やアセスメント・介護計画書を立てる時に非常に有効な手段です。

利用者をしっかり理解することで、質の高い介護の提供や利用者の生活の質の向上を目指せます。また、情報共有の際も役に立ちます。

ICFを理解して介護現場で上手に活用していきましょう。